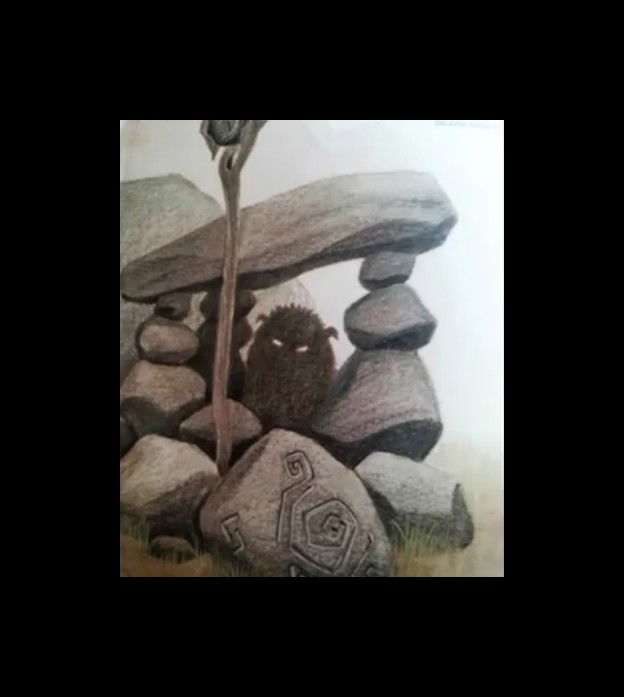

Esprits

Rien n’est plus dangereux qu’un esprit errant ! Pour communiquer avec les morts, on pouvait leur écrire de véritables lettres sur des supports variés (bol, jarre, tissu, stèle, statuette, papyrus) afin de les faire se tenir tranquilles ou au contraire pour qu’ils défendent mieux les survivants de leur maisonnée.

(Le monde par les Hiéroglyphes. Christophe Barbotin. PUF 2025)